24/04/2022 - ENHORABONA! Mar Rosa Molera del Cercle Català de Madrid GUANYADORA del Concurs Europeu de RELAT CURT!!! Rosa Campmany del Cercle, finalista en NARRACIÓ.

La Mar Rosa Molera, guanyadora del Concurs Literari Sant Jordi 2022 del Cercle Català de Madrid i per tant representant del Cercle al Concurs Europeu organitzat per les Comunitats Catalanes Europees de la FIEC (Federació Internacional de Entitats Catalanes) ha guanyat la final europea en la categoria de RELAT CURT. Sabrina Martínez del Casal Català de Lausana ha guanyat el concurs europeu en la categoria de NARRACIÓ. Enhorabona a ambdues!

Felicitar també la Rosa Campmany Font guanyadora del nostre Concurs a Madrid, i digna representant del Cercle en la categoria de Narració. Tant les obres guanyadores com els finalistes europeus seran publicats al web del Cercle Català de Madrid.

El jurat europeu ha estat format per Gemma Pasqual, Xavi Coral i Laia Fàbregas. Les guanyadores de la final europea seran premiades amb un curs d’Escriptura Creativa, i els finalistes podran participar del taller “Imagina i escriu”, cortesia de Laboratori de Lletres

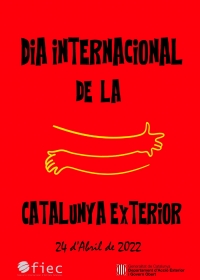

D’altra banda, avui Dia Internacional de la Catalunya Exterior, s’ha lliurat també el premi del Concurs de Cartell commemoratiu d’aquesta diada. La guanyadora ha estat la Lourdes Masclans resident a Cantàbria.

Moltes gràcies a tots els participants i enhorabona a les guanyadores!

[Cartell guanyador del Concurs de Cartells de la Diada Internacional de la Catalunya Exterior:]

©LourdesMasclans – Cantàbria

12/12/2019 - Presentació Centre Euro Àrab de Catalunya

El Centre Euro Àrab de Catalunya (CEAC), som una entitat que aglutina la societat civil organitzada procedent de l’espai euromediterrani (de les dues ribes). Treballem per fer créixer el teixit associatiu civil mitjançant actuacions locals i amb accions que fomenten el comunitarisme.

A més, establim vincles entre la societat civil procedent de la ribera sud de la Mediterrània amb la societat d’acollida per fomentar l’arrelament local de les comunitats.

El objetivo es incentivar las relaciones entre Cataluña, Europa y el Mediterráneo, haciendo crecer el tejido asociativo civil de los países árabes y el de Cataluña y Europa a través de actuaciones locales, regionales, nacionales, europeas e internacionales. También establecer vínculos entre las instituciones y la sociedad civil.1. Cláusulas

La entrada Presentació Centre Euro Àrab de Catalunya se publicó primero en Centre Euro Àrab de Catalunya.

20/03/2017 - Noche de Paz – La navidad en que las armas callaron

En diciembre de 1914, a sólo cinco meses de iniciada la Primera Guerra Mundial, soldados alemanes, franceses y británicos detuvieron espontáneamente las hostilidades para cantar villancicos. Casi como un milagro, “La Tregua de Navidad” convirtió a los enemigos en camaradas que durante varios días compartieron comida y regalos, y jugaron al fútbol. El episodio, conocido como “la pequeña paz de la gran guerra” se extendió a muchas trincheras hasta 1915. Gobiernos y medios de comunicación de la época eclipsaron este movimiento pacífico, que algunos historiadores creen que de haber continuado, pudo haber detenido esa guerra que mató a más de 16 millones de personas.

Dicen los historiadores, que aquella fue la última guerra de trincheras. La Primera Gran Guerra se llamó así porque su campo de batalla llegó a ocupar más de la mitad del planeta, donde ejércitos de 32 países se enfrentaron entre el 28 de julio de 1914 y el 04 de agosto de 1918.

Fue el conflicto más sangriento de su tiempo. Su fatal saldo: más de 10 millones de soldados y más de 7 millones de civiles, y los discapacitados que se contaron por miles.

Los combatientes principales (Alemania, Austria, Francia Rusia y Gran Bretaña) se equivocaron cuando predijeron una contienda rápida. A lo largo de 5 años, se calcula que cada día morían 6,000 hombres en los diversos frentes repartidos por el mundo, especialmente en territorio europeo… y así fue el panorama durante más de 1,400 días ininterrumpidos de combates.

La magia de una canción

Hoy, a tan sólo nueve años de distancia de cumplirse un siglo del fin de ese conflicto que cambió para siempre la configuración política, militar y económica del mundo, los informes sobre su origen y su desenlace son exhaustivos.

De esa primera batalla global, donde soldados de territorios tan distantes y dispares de Europa, como India, Sudáfrica, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá se unieron a las hostilidades, lo sabemos casi todo… casi todo sobre la guerra… pero ciertamente muy poco sobre la paz.

Porque ese conflicto planetario, tuvo una “insurrección pacifista” nacida ni más ni menos que de los mismos soldados, y sucedió en la noche de Navidad de 1914.

Un suceso que se antoja mágico y que suena a cuento, pero que fue real, a pesar de que los gobiernos y los medios de comunicación de la época intentaron eclipsar la historia, conocida como “La tregua de Navidad” o “La tregua de Khaki Chum” –en alusión a las vestimentas militares de la tropa-

Noche de Paz

En esa última guerra de trincheras, los soldados de uno y otro bando solían estar separados por apenas unos metros. No sólo podían intuirse, sino que podían perfectamente verse… y oírse.

Y quizá porque la vida posee más significado de cara a la muerte, aquella Nochebuena de 1914, esa cercanía obró el milagro: las armas callaron, y los hombres cantaron.

“Todo ocurrió espontáneamente, en forma muy misteriosa. Un espíritu más fuerte que el de la guerra prevaleció aquella noche”, recordaría años más tarde Leslie Walkington, un fusilero de 17 años, citado en el libro de Malcolm Brown & Shirley Seaton.

No es fácil cantar de paz en medio del temor, y sin embargo, varios artículos y libros que rescataron aquella experiencia, cuentan cómo los villancicos navideños lograron hermanar a los enemigos: ingleses, franceses y alemanes que se enfrentaban en un paraje de Bélgica.

Stanley Weintraub, autor de “Noche de Paz, la increíble historia de la tregua de 1914”, (1) recoge en su libro diversas fuentes que confirman esta historia.

El título no es gratuito, puesto que los testimonios recuerdan que los soldados alemanes, comenzaron a cantar Stille Nacht (Noche de Paz). El bando de los aliados, separados de la trinchera germana por no más de 60 metros respondió: también cesó el fuego y acompañó los villancicos con sus instrumentos, para luego cantar a su vez melodías en su lengua…

La música, dicen, es en sí mismo un “idioma de paz”… un idioma que, esa noche, en alianza con la fecha navideña, terminó por borrar no sólo la distancia física, sino la distancia que imponían los uniformes y las insignias que aquellos soldados.

Paz: el mejor regalo entre los regalos

Para la primera navidad en el frente, tanto los aliados como los alemanes habían recibido de sus respectivos gobiernos paquetes con chocolate, cigarros, botellas de alcohol, cartas de sus familiares y del lado teutón, hasta unos pequeños árboles de navidad, que la tropa colocó a lo largo de su trinchera.

Sin saberlo, los dirigentes políticos y militares estaban alimentando así lo que sucedería aquella Noche de Paz, pues una vez terminada la tanda de villancicos, el espíritu navideño iría aún más lejos: los soldados de uno y otro bando comenzaron a aventurarse en la llamada “tierra de nadie” , la zona entre trincheras donde muchos de sus compañeros yacían muertos.

Los sobrevivientes de esa tregua de Navidad, escribieron cartas a sus familias y describieron la experiencia como mágica. Y lo fue, puesto que los llamados “enemigos” bebieron y comieron juntos, compartieron cigarrillos, intercambiaron fotografías, se contaron sus vidas, y se dieron los regalos que unos y otros tenían a la mano: vino, cigarrillos, botones de sus uniformes, chocolate, unos pocos dulces… en fin, aquello que los gobiernos enfrentados habían enviado para animar a sus soldados, terminó como un obsequio en manos de sus supuestos enemigos… era la noche de Navidad.

“Como ni nosotros ni ellos nos entendíamos en el idioma, comenzamos a hacernos entender por medio de señas y signos (…) todo el mundo parecía agradable. Y aquí estábamos, riendo y conversando con los hombres a quienes apenas unas horas antes, estábamos intentando matar”, recordaba el oficial inglés John Ferguson.

El inaudito suceso llegó a oídos de los superiores de aquellos soldados que de pronto, se habían convertido en amigos.

Las cartas enviadas desde las trincheras llegaron a unos pocos diarios locales, aunque de los grandes periódicos, sólo el Daily Mirrow de Londres se atrevió a publicarla: “Armisticio extraordinario”. “Británicos y alemanes estrechan las manos”, decía el titular del rotativo que salió a las calles a principios de enero del año siguiente.

Las cartas enviadas desde las trincheras llegaron a unos pocos diarios locales, aunque de los grandes periódicos, sólo el Daily Mirrow de Londres se atrevió a publicarla: “Armisticio extraordinario”. “Británicos y alemanes estrechan las manos”, decía el titular del rotativo que salió a las calles a principios de enero del año siguiente.

Y a pesar de los esfuerzos de los altos mandos por detener la confraternización de quienes se supone deberían odiarse, aquel episodio se extendió en territorio y en tiempo.

En más de una trinchera, la paz entre las tropas continuó hasta pasado el Año Nuevo, y algunos de quienes vivieron para contar la realidad de aquel “cuento de navidad”, recuerdan que en muchos frentes, los soldados se obstinaron por no hacer la guerra hasta bien entrado el mes de febrero de 1915.

Alfred Anderson, un oficial escocés que presenció el armisticio espontáneo de Ypres, en Bélgica, murió apenas en 2005 a la edad de 109 años.

No sólo era el ciudadano británico de más edad, sino que fue el último sobreviviente de La Tregua de Navidad, y hasta el día de su muerte, recordaba los hechos con nostalgia: “Aquella mañana había un silencio de muerte. De pronto, dejó de sonar el ruido de la guerra”, repetía Anderson a quien quisiera oírlo.

Un fuerte rumor de paz contra los gritos de guerra

En las trincheras, los hombres habían dejado de creer que sus contrincantes eran “unos bárbaros”, y pasada la Navidad, habían dejado a un lado los fusiles para jugar partidos amistosos de fútbol en los helados campos de esa zona llamada “tierra de nadie”, convertida en esos pacíficos días en “tierra de todos”.

Pero antes de jugar, los soldados se habían dado a la tarea de sepultar a los compañeros caídos de uno y otro bando, presentando honores y condolencias a los compatriotas de las víctimas.

Algunas reseñas de la época afirman que en aquel paraje de Bélgica donde comenzó la Tregua de Navidad, para la ceremonia de entierro se habría leído el Salmo 23 de la Biblia, como una suerte de salvoconducto religioso común, tanto para los creyentes católicos, como para los protestantes.

El episodio, que más tarde sería conocido como “la pequeña paz de la gran guerra”, no fue tolerado por los altos mando militares ni por los gobiernos de los países contendientes, que habían gastado millones en propaganda y en armas.

Bajo amenaza de corte marcial, Alemania, Francia e Inglaterra obligaron a sus soldados a reanudar las hostilidades. Interceptaron las cartas enviadas desde el frente y presionaron a los medios informativos para detener cualquier publicidad a ese “levantamiento pacífico” nacido en el corazón de quienes hacían físicamente posible la guerra: los soldados rasos.

Bajo amenaza de corte marcial, Alemania, Francia e Inglaterra obligaron a sus soldados a reanudar las hostilidades. Interceptaron las cartas enviadas desde el frente y presionaron a los medios informativos para detener cualquier publicidad a ese “levantamiento pacífico” nacido en el corazón de quienes hacían físicamente posible la guerra: los soldados rasos.

Y aún si es verdad que la paz, por su fragilidad, es más difícil de hacer que la guerra misma, lo cierto es que tuvieron que hacerse verdaderos esfuerzos para que los hombres que habían confraternizado volvieran a atacarse.

Los combatientes se negaron a disparar a sus ahora amigos, y muchos tuvieron que ser trasladados de compañía. Otros tantos, intentaron ingeniárselas para que sus contrarios no murieran, aún cuando los oficiales superiores los obligaban a disparar.

Si las armas tenían que volver a hablar, aquellos soldados quisieron que por lo menos no volvieran a matar, hacían disparos al aire, o tiros erráticos que, a pesar de la corta distancia que los separaba, fallaban en dar en el blanco de sus otrora enemigos.

En su libro “Noche de Paz”, Stanley Weintraub rescata el texto de un mensaje enviado desde las tropas alemanas a la trinchera franco-británica.

Fechado el 30 de diciembre de 1914, poco después de que fueron forzados a terminar aquella Tregua de Navidad, y acompañado de algunos cigarrillos como regalo, el envío decía:

“Estimados camaradas: Siento mucho informarles que tenemos terminantemente prohibido salir a encontrarnos con ustedes, pero seguimos siendo sus compañeros. En caso de que nos veamos obligados a disparar, lo haremos muy alto. Ofreciéndoles algunos cigarrillos, quedamos sinceramente de ustedes”

Finalmente, la ofensiva se reanudó y la guerra continuó con su conocido y mortal paso. Los dirigentes políticos y militares se aseguraron de aplastar “cualquier intento de tregua” en los años subsiguientes.

La Primera Guerra Mundial, que en aquel diciembre de 1914, ya se había cobrado la vida de medio millón de personas en apenas cinco meses de combates, vivió realmente una “insurrección pacífica”, que algunos historiadores consideran que, de haber continuado, habría podido detener la maquinaria ofensiva de los gobiernos que se enfrentaron durante 5 mortales años.

En diciembre de 1915, algunos oficiales intentaron repetir el alto al fuego navideño, pero la cercana vigilancia de los mandos superiores lo impidió.

Después de ese año, los países contendientes ordenaron intensificar sus ataques al enemigo durante la semana de Navidad y Año Nuevo con fuertes bombardeos y asaltos constantes, para cerciorarse de que ninguna intentona pacífica se abriera nuevamente paso entre las tropas.

Como de película, pero la paz fue real

En 2005, el mismo año en que moría en Escocia Alfred Anderson, el último sobreviviente de la Tregua de Navidad, el director francés Christopher Carion llevó al cine esta hazaña con su película “Joyeux Noël” (Feliz Navidad), que fue candidata a llevarse el Oscar como mejor filme extranjero

Años antes, en 1983, el ex Beatle Paul McCartney grabó la canción “Pipes of Peace” (Pipas de la Paz) inspirada en La tregua de Khaki Chum o Tregua de Navidad.

A la postre, esta historia sirve quizá para recordarnos que son los gobiernos y la alta política militar quienes envían a los hombres a unas guerras que los dirigentes jamás librarán cuerpo a cuerpo.

Y quienes están en el frente, bajo el influjo de esa propaganda guerrera, suelen olvidarse de que en realidad, el enemigo no es más que un igual, vestido acaso con uniforme diferente…

Actualmente, algunas tácticas militares aconsejan a los soldados que durante el cruce de un puente no lo hagan con pasos acompasados, pues se ha comprobado que la energía de un mismo ritmo prolongado y de un grupo numeroso, puede ser capaz de cimbrar y hasta de romper algunas estructuras.

¿Podría esto aplicarse de modo contrario, lograr que los ejércitos del mundo acompasaran algún día el ritmo para tender puentes y construir estructuras distintas?

Es una metáfora, pero historias que parecen sacadas de un cuento, como la Tregua de Navidad de 1914 nos invitan a creer a veces es posible invertir el curso de los acontecimientos, y que la paz es una opción viable aún en medio de la peor guerra.

20/03/2017 - Mujeres sobre las olas: Aborto seguro en alta mar.

Un pequeño barco convertido en clínica flotante, navega por aguas internacionales y ofrece la píldora abortiva a mujeres cuyos países penalizan esta práctica. A 12 millas de distancia de cualquier puerto y al amparo de leyes holandesas, “Mujeres sobre las Olas” ha retado a la Iglesia católica y a las facciones de la extrema derecha en países ultra conservadores como Irlanda y Polonia: la tierra del fallecido Juan Pablo II, y segundo destino de este singular barco.

Ámsterdam: desde siempre y para todos, un sinónimo de libertad. En esta ciudad holandesa conviven más de 140 nacionalidades y miles de turistas de todo el mundo la visitan diariamente. Sin negar su oferta cultural, lo cierto es que este puerto europeo es célebre a nivel global porque las fronteras de “lo prohibido” se desdibujan. Todo o casi todo, es ampliamente permitido. Prostitutas de todos los confines se ofrecen sin pudor en vitrinas reguladas por el gobierno. Es el famoso barrio rojo, donde los “brown coffees”, así llamados por el color de sus paredes impregnadas de humo, sirven a la carta marihuana o hachís, cultivado en los países más insólitos.

Pero Ámsterdam no evoca solamente las libertades propias de la noche. No en vano es la segunda ciudad más importante de Holanda, que en tiempos de la Europa comunista y la España franquista, ha sido históricamente el país al que muchas mujeres han viajado para practicarse un aborto legal en condiciones médicas óptimas. Y lo sigue siendo aún hoy, cuando algunos países de la languideciente Unión Europea vuelven a replantearse el tema, en pleno siglo XXI

Por eso, porque las libertades hacen mentalidades, fue precisamente en Holanda donde nació la organización “Mujeres sobre las Olas” (Women on Waves). Sugestivo título para la única clínica flotante del mundo, que proporciona ayuda a las mujeres en cuyos países la práctica del aborto está prohibida y penalizada. Porque si el profeta prohíbe o no viene a la montaña, la montaña que salva vidas de mujeres navega por aguas internacionales.

Por eso, porque las libertades hacen mentalidades, fue precisamente en Holanda donde nació la organización “Mujeres sobre las Olas” (Women on Waves). Sugestivo título para la única clínica flotante del mundo, que proporciona ayuda a las mujeres en cuyos países la práctica del aborto está prohibida y penalizada. Porque si el profeta prohíbe o no viene a la montaña, la montaña que salva vidas de mujeres navega por aguas internacionales.

Women on Waves es una ONG fundada en 1999 por la doctora Rebeca Gomperts, feliz habitante de la ciudad de las emancipaciones, donde tiene su sede esta organización. Rebeca recibe a Corresponsal de Paz en su pequeña oficina cerca del muelle, el sitio donde se prepara cada nueva campaña, cuyo próximo destino siempre es un absoluto secreto hasta el último momento.

Y no es gratuito, pues los cruceros de esta clínica en alta mar han desatado verdaderas tormentas con implicaciones que van desde lo moral hasta lo político.

“La razón por la que decidimos armar esta clínica en un barco, fue porque pensamos que de esta forma podríamos viajar y ayudar a las mujeres que no tienen acceso a un aborto legal en sus países. Una vez que un barco holandés navega en aguas internacionales, en realidad está sujeto a las leyes holandesas, lo que nos permite operar legalmente. Quisimos hacer esto porque el aborto ilegal y sus métodos inseguros es una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo. Fue por eso que pensamos que si ellas no pueden venir aquí, entonces ir hasta ellas sería una buena opción”

“La razón por la que decidimos armar esta clínica en un barco, fue porque pensamos que de esta forma podríamos viajar y ayudar a las mujeres que no tienen acceso a un aborto legal en sus países. Una vez que un barco holandés navega en aguas internacionales, en realidad está sujeto a las leyes holandesas, lo que nos permite operar legalmente. Quisimos hacer esto porque el aborto ilegal y sus métodos inseguros es una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo. Fue por eso que pensamos que si ellas no pueden venir aquí, entonces ir hasta ellas sería una buena opción”

Un faro de esperanza en la oscuridad de una ilegal que mata

Desde su fundación y hasta la fecha, Women on Waves ha realizado varios viajes para proporcionar esta ayuda. Dos travesías que si bien resultan poco significativas en cantidad, destacan por la elección estratégica de sus destinos.

En 2001 el barco “Langenort”, (Aurora en holandés) atracó en Irlanda, cuna de pugnas religiosas que pagan las mujeres. Dos años más tarde, el destino estratégico fue nada más y nada menos que Polonia, cuya población es 90% católica y donde las letanías papales han hecho temblar al gobierno; no en vano fue la cuna del carismático pontífice Juan Pablo II. Esta nación del Este, todavía empobrecida y una de las últimas en ser aceptada como parte de la ‘Europa Unida’, se caracteriza por el casi total oscurantismo en cuanto a educación sexual  se refiere.

se refiere.

“Elegimos a Polonia como nuestro segundo destino porque recibimos muchos e-mails de mujeres y organizaciones locales pidiéndonos ayuda. La experiencia fue realmente fuerte en muchos sentidos. Por supuesto, enfrentamos la oposición de las organizaciones de extrema derecha, pero es curioso, pues las manifestaciones de rechazo fueron realizadas mayoritariamente por los hombres. Nos recibieron con golpes de pintura roja y huevos; nos llamaron asesinas y nazis, pero lo cierto es que con la polémica, logramos traer el tema del aborto legal a la mesa de discusión nacional. Ese fue nuestro verdadero logro: desintegrar el tabú.

A su manera, Women on Waves celebró con su llegada al puerto de Wladyslawowo, el décimo aniversario de la ley que penaliza esta práctica en el país del este europeo. Antes, mucho antes, el aborto estaba permitido. Su desautorización legal sin embargo, no ha disminuido la cifra de abortos, pues se estima que cada año, entre 80 mil y 200 mil mujeres polacas recurren a esta práctica. Para quienes pueden pagarse una operación clandestina, el costo es de unos 600 euros lo que para muchas mujeres significa más de un mes de salario, algo incosteable para la mayoría.

Un barco salvavidas flotando en la inmensidad de un problema mundial

A nivel mundial, las cifras no son más alentadoras. Permitido o no, las mujeres eligen interrumpir sus embarazos no deseados. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 53 millones de abortos se realizan anualmente y 20 millones se efectúan bajo condiciones insalubres o peligrosas, lo que da como resultado la muerte de aproximadamente 100 mil mujeres, y de las que no mueren, el 40% sufre daños irreversibles.

Actualmente sólo en medio centenar de países en el mundo, el aborto inducido es legal, en tanto que el 26% por ciento de la población vive en 68 países que lo prohíben totalmente o sólo lo permiten para salvar la vida de la madre, sobre todo en África, Asia y Latinoamérica.

Fue apenas a partir de 1985 que diversas naciones han liberado su práctica y en este sentido, Holanda también es líder prematura, puesto que legalizó el aborto ya desde 1981. Y aquí, las consecuencias del derecho a elegir son visibles, y las cifras hablan por sí mismas: a nivel mundial, Holanda es el país donde menos embarazos se interrumpen. En estos 20 años, sólo una mujer ha muerto, y fue a causa de la anestesia mal administrada.

Rebeca Gomperts, la fundadora de esta clínica abortiva flotante, es consciente de esta libertad holandesa negada en otros lugares del mundo:

“Nosotros no estamos a favor del aborto. Estamos en contra de la muerte innecesaria de las mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir. Women on Waves no intenta resolver el problema, porque la vida de estas mujeres está en manos de los gobiernos, son ellos quienes permiten estas muertes; ellos y muchos médicos que hacen verdaderas fortunas gracias a esta prohibición. También la iglesia católica tiene su parte. Los gobernantes, los doctores y los curas toman esta decisión que sólo compete a las mujeres. Yo soy médico y soy mujer. Sé de lo que hablo”

“Nosotros no estamos a favor del aborto. Estamos en contra de la muerte innecesaria de las mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir. Women on Waves no intenta resolver el problema, porque la vida de estas mujeres está en manos de los gobiernos, son ellos quienes permiten estas muertes; ellos y muchos médicos que hacen verdaderas fortunas gracias a esta prohibición. También la iglesia católica tiene su parte. Los gobernantes, los doctores y los curas toman esta decisión que sólo compete a las mujeres. Yo soy médico y soy mujer. Sé de lo que hablo”

Efectivamente parece saber de lo que habla, porque esta ONG holandesa no deja cabos sueltos. Con un presupuesto que oscila apenas entre los 100 y 150 mil euros, Women on Waves trabaja de la mano con unos especialistas, casi todos voluntarios. Ginecólogos, médicos, psicólogos, abogados y agentes de logística, que conforman la planilla antes y después de internarse en alta mar.

Cada travesía está obligada a prever cualquier posibilidad de naufragio y tanto la tripulación como las mujeres que suben a bordo, deben prepararse para toda suerte de temporales climáticos y sobre todo, eventuales tormentas sociales.

Durante su viaje a Polonia por ejemplo, la lluvia les impidió llegar inmediatamente a la costa, pero una vez en puerto, debieron soportar un aguacero de insultos, agresiones y hasta amenazas de muerte por parte de la ultra derecha polaca.

A 12 millas de la costa estamos a salvo… pero no todas

La clínica flotante sólo viaja por invitación de activistas locales en pro del aborto. En realidad, el Langenort o“Aurora”, es un barco pequeño, un antiguo barco remolque alquilado por Women on Waves para sus viajes. En su interior, un contenedor es transformado en clínica ginecológica, donde las mujeres serán auscultadas con tecnología de punta.

Como ex integrante de Greenpeace, Rebeca Gomperts sabe muy bien que su secreto está en la difusión: el arribo mediatizado de la ONG salvavidas sirve como eje de polémica. El objetivo en realidad es lograr que se hable del tema en las calles, entre la gente, entre los políticos, en el gobierno, en los medios.

Como ex integrante de Greenpeace, Rebeca Gomperts sabe muy bien que su secreto está en la difusión: el arribo mediatizado de la ONG salvavidas sirve como eje de polémica. El objetivo en realidad es lograr que se hable del tema en las calles, entre la gente, entre los políticos, en el gobierno, en los medios.

Oficialmente el barco ofrece pequeños “cruceros” de entre 2 y 5 horas para llevar a cabo talleres de educación sexual. Pero a 12 millas de la costa de cualquier país, una vez en aguas internacionales, la tripulación y las viajeras están al cobijo de las leyes holandesas: es decir, ahí donde el aborto es legal y se practica de forma segura.

El personal especializado proporciona la píldora abortiva (RU 486) solamente a las mujeres con embarazos no mayores de 6 semanas (unos 49 días después de la última menstruación). La primera dosis se administra a las mujeres a bordo; todas deberán volver 48 horas después para ingerir la segunda píldora que exige el tratamiento. Pero esto no es la panacea, pues quedan excluidas todas las mujeres con embarazos más largos. Ellas son la preocupación de Rebeca:

“A ellas es imposible ayudarlas. Intentamos hacerlo a través de nuestro servicio en Internet o con algunas sugerencias “prácticas”… (sic) a veces el inicio de un sangrado facilita la interrupción. Pero muchas terminarán en la puerta falsa, tomando medicinas, infusiones o saltando de las escaleras; muchas morirán o sufrirán consecuencias irreversibles y casi siempre se trata de las mujeres más pobres, las que no pueden pagar ni viajar al extranjero. Esto nosotras no podemos evitarlo. Eso está en manos de los gobiernos”

“A ellas es imposible ayudarlas. Intentamos hacerlo a través de nuestro servicio en Internet o con algunas sugerencias “prácticas”… (sic) a veces el inicio de un sangrado facilita la interrupción. Pero muchas terminarán en la puerta falsa, tomando medicinas, infusiones o saltando de las escaleras; muchas morirán o sufrirán consecuencias irreversibles y casi siempre se trata de las mujeres más pobres, las que no pueden pagar ni viajar al extranjero. Esto nosotras no podemos evitarlo. Eso está en manos de los gobiernos”

Rumbo desconocido pero con un destino a la vista

Por precaución, y quizá también por hacer una mejor estrategia mediática, Women on Waves jamás revela el destino de sus próximas travesías por alta mar. Pero tal como está el mundo, la gama de posibilidades es grande: en África, Asia y Latinoamérica, regiones donde se concentran altos niveles de pobreza, están también 54 de los 68 países que aún no legalizan el aborto.

Por eso, mientras haya gobiernos y religiones que legislen sobre un tema que sólo les compete a las mujeres, la bandera del “Aurora” se mantendrá izada y la tripulación preparada… el próximo destino sólo lo conoce Rebeca Gomperts: quien lleva el timón de esta cruzada por la vida de las mujeres

| Restricción legal | % de la población mundial | Número de países |

| Sin restricción alguna | 39.3 | 56 |

| Permitido para salvar la vida de la mujer | 25.7 | 68 |

| Permitido por razones socioeconómicas | 21.3 | 14 |

| Permitido por razones de salud física | 9.6 | 35 |

| Permitido por razones de salud mental | 4.2 | 23 |

Fuente: Center for Reproductive Rights. Los últimos datos son de mayo de 2008

MAPA: http://www.womenonwaves.org/attachment-682-es.html

19/03/2017 - Redentor del placer mutilado

Hace ya décadas que Pierre Foldes está amenazado de muerte: desde que comenzó su interés por los órganos sexuales femeninos. Urólogo de profesión, este médico francés es el inventor y casi el único practicante en el mundo de una técnica que reconstruye el clítoris a las mujeres que han sufrido la llamada “ablación o circuncisión femenina”. Esta brutal costumbre utilizada en 28 países de África para matar el deseo femenino, se extiende ahora peligrosamente hacia otras latitudes. Foldes afirma que es posible devolver el placer a 140 millones de mujeres sometidas a este tormento, pero ya sea por miedo o porque no resulta redituable, casi ningún otro médico se atreve a seguirle del todo los pasos.

En febrero del año 2000 la policía francesa interrogaba en París a una niña de origen africano. La pequeña de apenas 13 años era una de las tres hermanas de la familia Bah, inmigrantes senegaleses residentes en Francia. -“¿Tú sabías que han mutilado a tu hermana?”-preguntaron-. La respuesta natural e inocente sorprendió a los inspectores: “Sí, yo se que han cortado a mi hermanita pequeña, la que acaba de nacer” -¿Y te parece que eso está bien? –insistieron los policías- “¡Ah no! Me parece horrible eso que le han hecho. Yo nunca permitiría que me pasara lo mismo”

Pero la sorpresa de los gendarmes fue nada comparada con la indignación que pronto invadió a la niña interrogada. Al ser sometida a una revisión, descubrió que ella y su otra hermana (entonces de 10 años) habían corrido la misma suerte. Todas habían sido mutiladas. Apenas nacer, a las tres se les había literalmente rebanado el clítoris. ¿Los culpables? Sus propios padres, que en pleno París del siglo XXI, renovaron el pacto con un ritual ancestral de su África natal: cortar el órgano  sexual de sus niñas para asegurarse de que no sentirán deseo ni placer en toda su vida; para garantizar su virginidad hasta llegar a algún matrimonio arreglado contra su voluntad y finalmente, para evitar la infidelidad una vez entregadas a su nuevo dueño.

sexual de sus niñas para asegurarse de que no sentirán deseo ni placer en toda su vida; para garantizar su virginidad hasta llegar a algún matrimonio arreglado contra su voluntad y finalmente, para evitar la infidelidad una vez entregadas a su nuevo dueño.

Las cifras mundiales de este rito sin origen, practicado en 28 estados africanos y algunas regiones de Oriente Medio son escalofriantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 100 y 140 millones de mujeres ya han pasado por la tortura. Anualmente se suman a la lista 3 millones de mujeres más, es decir 8,000 ablaciones diarias, una mujer mutilada por ablación cada 9 segundos.

En todas estas regiones el pecado original es ser mujer. Y el miedo a la independencia femenina se corta de raíz: un cuchillo, una navaja de afeitar o piedras afiladas, cualquier instrumento es válido para asegurar la castidad y la fidelidad.

Nadie sabe cómo o cuándo nació este culto al sometimiento. Muchos de sus practicantes lo atribuyen al Islam y sin embargo, ni el Corán ni ninguna otra religión hacen referencias directas, aunque ciertamente lo han tolerado tanto musulmanes como judíos, cristianos y cristianos coptos que habitan en estos países; todos coinciden en imponer este cinturón de castidad perpetuo. Y aunque resulta evidente que la génesis de la costumbre es masculina, cierto y triste es que son las propias madres y familiares mujeres quienes obligan a sus hijas a este martirio. Un suplicio que con el extendido fenómeno de la emigración, ya comienza a cruzar y lesionar fronteras: Estados Unidos, Canadá, Italia, Finlandia, Suecia e Inglaterra sufren hoy esta herida, mientras que en Francia se estima que en los próximos años, 60 mil niñas serán mutiladas o enfrentan el peligro de que su derecho al placer se convierta en llaga.

En París brilla una luz de sensibilidad

Sin embargo, es posible que las tres niñas de la familia Bah y otras jovencitas hijas de inmigrantes africanos residentes en Francia, tengan, después de todo, alguna esperanza de conocer una vida sexual normal. Ellas viven en París, el mismo lugar donde opera el único médico en el mundo que reconstruye el clítoris a las mujeres que han sufrido esta horrorosa costumbre.

El doctor Pierre Foldes comenzó su carrera médica hace más de 35años. Recién egresado de la universidad y con el diploma de cirujano urólogo bajo el brazo, Foldes partió en misión humanitaria.

El doctor Pierre Foldes comenzó su carrera médica hace más de 35años. Recién egresado de la universidad y con el diploma de cirujano urólogo bajo el brazo, Foldes partió en misión humanitaria.

Con la organización de Médicos del Mundo, trabajó en esas tristemente típicas regiones donde se sufren todas las indigencias económicas, sociales y médicas: India, Afganistán, Centroamérica y África. Desde su minúsculo consultorio a las afueras de París, Foldes habla con Corresponsal de Paz sobre su iniciación:

“A principios de los 80, recibimos un reporte que alertaba sobre la elevada mortalidad de las mujeres africanas durante el parto. Una vez ahí, constaté la impresionante cantidad de desgarros vaginales, infecciones y toda clase de complicaciones ginecológicas. Ese fue mi primer contacto con la mutilación sexual. Debía atender a estas mujeres violentadas por su propia familia, por su propia sociedad. Era una herida provocada intencionalmente y con consecuencias para el resto de sus vidas”

Curar y callar. Al principio fue lo que este médico francés hizo con las mujeres que atendía en África, pues se supone que los voluntarios no deben intervenir en las costumbres de los lugares donde prestan servicio. Pero también es verdad que existía en él esa semilla de idealismo de casi todos los que participan en las misiones humanitarias. Y fue precisamente esa semilla la que un día maduró de forma casi imprevista. Un día, mientras trabajaba en Burkina Faso, en el África Oriental, una mujer con agudos dolores, le rogó llorando a Pierre Foldes que le curara la herida. Entonces todo cambió, según explica el galeno:

Curar y callar. Al principio fue lo que este médico francés hizo con las mujeres que atendía en África, pues se supone que los voluntarios no deben intervenir en las costumbres de los lugares donde prestan servicio. Pero también es verdad que existía en él esa semilla de idealismo de casi todos los que participan en las misiones humanitarias. Y fue precisamente esa semilla la que un día maduró de forma casi imprevista. Un día, mientras trabajaba en Burkina Faso, en el África Oriental, una mujer con agudos dolores, le rogó llorando a Pierre Foldes que le curara la herida. Entonces todo cambió, según explica el galeno:

“Me pidió que la curara. Y yo pensé que solamente la curaría si reparaba el daño que le habían hecho. Yo era sólo un médico y por eso al principio no me hice cuestionamientos filosóficos sobre la mutilación. Quería curarla realmente. A ella y a todas las demás. Así que comencé a idear una técnica para reconstruir el clítoris cortado de esas mujeres que habían sido condenadas a la insensibilidad sexual.”

En busca del placer perdido

Foldes comenzó entonces a trabajar de manera rudimentaria en aquellos parajes africanos desolados y desoladores. Parecía que su técnica médica funcionaba y poco a poco las mujeres fueron acercándose a él, con recelo al principio, y con discreción después. Cuando habla de sus primeras investigaciones, su voz -que de por sí es apresurada- sube considerablemente de tono, casi con una gravedad de rabia:

“Fue increíble. Tuve que partir absoluta y completamente de cero. ¿Mi primer triste descubrimiento? Que en todos estos siglos de investigaciones médicas no hay prácticamente ningún estudio serio sobre el clítoris. ¡Nadie hasta ahora se ha interesado en este órgano! Toda la comunidad científica se ha centrado en volúmenes de estudios sobre el sexo de masculino, pero de este extraordinario órgano femenino casi ni una palabra. ¿Extraño, no? Puesto que se trata de un órgano cuya única función es el placer y el deseo. Nada más. No tiene otra misión. Y yo no creo que esto sea un olvido casual del ser humano, ni un capricho de la naturaleza. El clítoris femenino es un prodigio, por eso se le teme tanto”

Durante 20 años Pierre Foldes trabajó sobre esta técnica inventada por él y lo hizo en la casi absoluta clandestinidad, con los limitados medios de las misiones en varias regiones africanas. Casi al mismo tiempo que inició su labor redentora, comenzaron también las amenazas de muerte; al principio hizo caso omiso porque, como él mismo explica, los voluntarios suelen ser vistos con recelo.

Pero luego las amenazas se extendieron también a las mujeres que se atrevían a cruzar aquella frontera de la tradición. Entonces decidió regresar a Francia para perfeccionar la innovadora técnica que había inventado y con toda la intención de darla a conocer a la comunidad científica. Después, quizá otros médicos podrían sumarse a la labor.

De las misiones humanitarias a la soledad de una misión

Hace más de una década que Pierre Foldes dejó la sabana africana y trabaja en un pequeño pueblo a las afueras de París. Su técnica sigue viva y perfeccionándose, pero hasta el momento, prácticamente ningún otro médico en el mundo ha tenido interés en continuar con los secretos de esta operación, que debería ser, al día de hoy, una verdadera revolución médica.

En su minúsculo consultorio, combina la profesión de urólogo con su misión de salvador para reparar los sexos mutilados de las mujeres que llegan hasta él en busca de ayuda. Las amenazas de muerte por extremistas continúan, pero parece que Foldes lo justifica:

En su minúsculo consultorio, combina la profesión de urólogo con su misión de salvador para reparar los sexos mutilados de las mujeres que llegan hasta él en busca de ayuda. Las amenazas de muerte por extremistas continúan, pero parece que Foldes lo justifica:

“Supongo que me he convertido en un feminista. Para mí es imposible concebir esta cirugía sin cierto tipo de militancia a favor de las mujeres (…) quizá esto reduce las posibilidades de que otros hombres realicen este trabajo. Pero en mi caso no podía ser de otra forma: encontré a todas estas mujeres traumatizadas por un crimen que ha sido concebido por una cultura masculina y machista. Como médico no podía permanecer indiferente. Reaccioné como médico, pero también como ser humano”

Y la lista de espera es cada vez más numerosa, la voz se ha corrido y sólo él puede operarlas; además lo hace de forma gratuita. Si las mujeres cuentan con papeles de residencia francesa, la seguridad social cubre los gastos, cuando no es así, el propio doctor Foldes paga el coste de 200 euros. El colmo del sinsentido, es que las familias de estas mujeres han pagado hasta 1000 euros para que una partera africana mutile a las pequeñas.

“La operación no es ningún artificio. No hay misterio. Ni es mágica ni es imposible. Se trata simplemente de una cirugía plástica reparativa. Con la parte interna del clítoris, que nunca es extirpada completamente -porque mide unos 10 centímetros-, busco los fragmentos inicialmente rotos y reconstruyo un glande que luego coloco en su sitio original. En unas semanas la piel cicatriza y la sensibilidad regresa en un plazo no mayor a seis meses. La técnica está oficialmente publicada y las mujeres recuperan el placer sexualmpaulatinamente”

Pero en la dignidad femenina, la herida es profunda

Pierre Foldes ha operado en Francia a cientos mujeres. Y cada día le espera una labor de titanes. Tan sólo en territorio francés las estadísticas hablan, con inseguridad que deviene de la clandestinidad, de entre 35 mil y 60 mil mujeres mutiladas o en peligro de serlo. Por eso Foldes sabe que su labor va más allá del quirófano. Dicta conferencias, asiste a congresos, habla con periodistas.

“Es verdad que hacen falta más médicos que hagan esto pero sobre todo, tenemos que detener el problema. Yo soy ahora el portavoz de quienes me confiaron su experiencia. Más que operar a estas mujeres para devolverles el placer, yo necesito hablar por ellas y para ellas. Que tengan una esperanza y que otras no vivan desmoralizadas, sabiendo que antes o después, serán mutiladas simplemente porque una sociedad de valores masculinos retorcidos así lo exige”

La mayoría de sus pacientes viven en Francia, pero poco a poco las mujeres vienen del corazón mismo del problema. Viajan desde África para recuperar su deseo sexual. Muchas de ellas apenas han descubierto que les extirparon la dignidad, y para otras es un

recuerdo doloroso de su primera infancia o de un ritual femenino de iniciación durante la adolescencia. Pero de manera creciente, el factor común es la indignación, el sentimiento de que las han despojado de su feminidad.

“El gran problema es que ellas no tienen la palabra sobre sus propias vidas. Los hombres les hemos robado la voz a las mujeres en muchas sociedades. Y eso es peor que arrancarles el precioso órgano del placer. Yo he vivido ahí y estoy seguro de que si las mujeres pudieran realmente decidir, hace mucho tiempo que este horror hubiera terminado”

Pierre Foldes sabe que va contra reloj: por cada 10 mujeres que interviene 42 mil son mutiladas. Tiene 66 años, y la mitad de ellos los ha dedicado a este tema. Sus cinco hijos son aún muy pequeños para imitarlo y mientras tanto, su misión todavía no tiene herederos.

RECUADRO 1:

Francia también aboga por el derecho al placer femenino

Linda Weist es el equivalente al Doctor Foldes en el campo de la abogacía. Su combate contra la práctica de la ablación comenzó hace más de 30 años. Desde el escaparate de la Comisión por la Abolición de la Mutilación Sexual, ha logrado espectaculares avances. Su despertar no fue más agradable: En 1982 la prensa francesa reportaba con terror la muerte de una bebé de origen maliense. El cuerpecito de la pequeña Bobo Traore de apenas 3 meses y medio, se había desangrado a causa de una ablación en el diminuto clítoris. Y esto no ocurría en una lejana comunidad africana, sino en las afueras de París, la capital francesa, precursora de los derechos humanos.

Desde ese día, Weist se ha dedicado a asegurarse que quienes practican este ritual en Francia sean castigados. Y lo ha logrado. A pesar de que países como Suecia e Inglaterra cuentan con una legislación específica contra la ablación femenina, en realidad solamente Francia ha llevado a juicio una treintena de casos. Las penas por este delito oscilan entre 10 y 20 años de prisión más un pago de indemnización a la víctima de entre 25 y 150 mil euros

“La ley sólo sirve si la haces cumplir. Muchos países africanos prohíben la ablación pero la practican. Suecia e Inglaterra tienen leyes especiales para esto pero no la aplican a nadie. Francia no tiene una ley especial. La legislación ya penaliza cualquier tipo de mutilación. Debíamos simplemente aplicarla a estos casos”

Después del caso de la pequeña Traore el país galo aumentó la guardia: médicos y autoridades descubrieron que casi todas las niñas africanas nacidas en su territorio entre 1982 y 1990 habían sido mutiladas, al parecer en rituales colectivos. Muchas de estas

Después del caso de la pequeña Traore el país galo aumentó la guardia: médicos y autoridades descubrieron que casi todas las niñas africanas nacidas en su territorio entre 1982 y 1990 habían sido mutiladas, al parecer en rituales colectivos. Muchas de estas

víctimas sólo descubren que lo son a los 18, 25 o 30 años, cuando hacen su primera visita al ginecólogo o cuando sus novios detectan en ellas “ausencia” de las sensaciones normales. Weist explica a Corresponsal de Paz:

“Cuando le pregunto a los hombres africanos la razón para hacer esto, responden que ‘eso calma a las mujeres’; ellas en cambio explican que lo hacen para poder casar a sus hijas, pues en África una mujer soltera no tiene ningún valor y nadie las aceptará si no están cortadas”

Para la abogada Weist se trata de la forma más brutal de machismo; del miedo a lo femenino, y por eso su misión la ha llevado incluso a prohibir que algunas menores salgan del territorio francés para evitar que en África pierdan el cobijo de la ley. Ella lo ha convertido en una lucha personal:

“Descubrimos que muchas niñas eran llevadas de vacaciones a sus países natales. Cuando regresaban de este viaje habían sido mutiladas, por eso nuestra ley protege de esta práctica a las ciudadanas francesas, no importa si el delito se comete aquí o en otro país. Los culpables son igualmente juzgados.”

Por primera vez en la historia, Weist logró que la Comisión de Recursos para los Refugiados bajo la Convención de Ginebra, aceptara que huir de la mutilación era motivo para solicitar asilo político.

RECUADRO 2 :

¿Qué es y en qué consiste la ablación?

Existen varias modalidades dependiendo de la zona donde se practica, pero en todos los casos, la única ‘anestesia’ presente, es el propio valor de las mujeres.

a) Circuncisión: Eliminación del prepucio del clítoris. Generalmente acompañada de extirpación parcial o total del clítoris.

b) Clitoridectomía: Extirpación total o parcial del prepucio, del clítoris y de los labios menores dejando los labios mayores intactos

c) Infibulación: La más brutal porque conlleva corte del clítoris, los labios mayores y menores, para después coser y cerrar ambos lados de la vulva. Sólo se deja un pequeño orificio que permite la salida de la orina y la sangre menstrual

19/03/2017 - Periodistas refugiados: el silencio a cambio de la vida

“La Casa de los Periodistas” recibe cada año en su albergue de París a una treintena de informadores que llegan a su puerta maltrechos, torturados y asustados. Son las voces críticas del mundo pidiendo una tregua. En sus 7 años de existencia, esta iniciativa francesa ha acogido a 162 periodistas de 47 países; en el exilio, algunos logran rehacerse y olvidar, pero pocos –muy pocos- logran recuperar la voz perdida.

Cada año, miles de personas desplazadas aumentan la tragedia de los refugiados en el mundo. Pero cuando quienes deben exiliarse son periodistas, el drama aumenta por doble partida, pues su país de origen habrá perdido una voz disidente, tan necesaria para el avance democrático de cualquier nación… y ellos, los comunicadores refugiados, son condenados al silencio, a cambio de conservar la vida.

En los últimos días, Irán se ha convertido en la mayor prisión para periodistas, con el súbito encarcelamiento de unos 30 comunicadores opositores al régimen del aún presidente Mahmud Ahmadinejad. Pero la trayectoria represiva de la República Islámica es larga.

En el año 2000, y tras entrevistarse precisamente con un reportero iraní que había huido de su país, la periodista de radio Danièle Ohayon se decidió a crear un refugio para los compañeros que enfrentaban la persecución en sus naciones de origen, y que llegaban a Francia en demanda de asilo.

En el año 2000, y tras entrevistarse precisamente con un reportero iraní que había huido de su país, la periodista de radio Danièle Ohayon se decidió a crear un refugio para los compañeros que enfrentaban la persecución en sus naciones de origen, y que llegaban a Francia en demanda de asilo.

“La Maison des journalistes” (La Casa de los Periodistas) nació oficialmente en 2002 con el apoyo incondicional de Philippe Spinau, también comunicador, actual director de la iniciativa, y compañero de Ohayon en la aventura que en aquel entonces parecía una locura: crear un lugar de resguardo especialmente pensado para aquellos que eran perseguidos en sus países por la fuerza de sus palabras, expresadas en los medios.

“Escuchaba muchas historias de compañeros exiliados, y como periodista que soy, me sentí especialmente involucrada. Sentí que tenía que hacer algo más que contar su experiencia. Para mí ellos eran héroes que habían dado todo por intentar un cambio en su país, y al huir, se convertían de pronto en vagabundos, en desconocidos invisibles para el mundo que ellos habían intentado mejorar”- afirma Danièle Ohayon en entrevista con Corresponsal de Paz.

La opción: refugiarse en el silencio

El drama de los refugiados alcanza hoy escandalosas y poco fiables cifras de más de 40 millones de personas, una emergencia humanitaria en sí misma, producto de otros desastres globales que ni siquiera la Agencia para los Refugiados de la ONU, (ACNUR) puede determinar con exactitud. Y resulta aún más difícil contabilizar cuántos de estos “seres humanos sin hogar” eran o son, periodistas en activo.

De acuerdo a la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), en 2009 había 145 comunicadores, 9 colaboradores y 68 ciber-disidentes encarcelados, mientras que 35 periodistas ya perdieron la vida en lo que va del año… todo esto, antes de los actuales acontecimientos en Irán, que han disparado las cifras represivas.

Pero ¿cuántos de ellos están ahora mismo perdidos en alguna frontera, escondidos, o buscando desesperadamente la forma de abandonar su país? Imposible saberlo a ciencia cierta.

Y esta ignorancia, este “sobrevivir en la clandestinidad”, aumenta no sólo el peligro, sino los traumas ulteriores de quienes logren llegar a un destino nuevo, más seguro pero incierto, porque ahí a donde vayan, habrán de enfrentar sin remedio, a la pérdida de su voz.

Y esta ignorancia, este “sobrevivir en la clandestinidad”, aumenta no sólo el peligro, sino los traumas ulteriores de quienes logren llegar a un destino nuevo, más seguro pero incierto, porque ahí a donde vayan, habrán de enfrentar sin remedio, a la pérdida de su voz.

“Los periodistas que están amenazados resisten a veces años antes de tomar la decisión de huir (…) cuando eso sucede, significa que una voz, un testimonio ha decidido finalmente rendirse a las presiones (…) con esta acción, el país en cuestión perderá un testigo, un pensamiento que estaba intentando cambiar las cosas, pero es el comunicador quien más pierde, porque deberá enfrentarse al silencio y al olvido, y deberá empezar su vida de nuevo, prácticamente desde cero”

Para Prisca Orsonneau, la encargada de la oficina de refugiados en Reporteros sin Fronteras (RSF), las diversas corresponsalías que esta organización de ayuda a periodistas tiene por el mundo, son la clave y el termómetro para “monitorear”, en la medida de lo posible, a los comunicadores que podrían ser sujeto de una presión tan grande que los obligue finalmente a dejar su país en busca de asilo político.

Anualmente, Reporteros Sin Fronteras atiende a un promedio de entre 100 y 120 periodistas que buscan asilo en territorio francés, aunque también tienen identificados a quienes –por diversas razones: de cercanía, de lengua o simplemente de urgencia- han decidido refugiarse en otras naciones. Para esta organización, el número de informadores en peligro por cada nación, es directamente proporcional al estado que guarda la libertad de expresión en cada país en particular y en el mundo en general.

Las voces torturadas necesitan mucho más que una casa

Desde que abrió sus puertas hace ya 7 años, la “Maison des Journalistes” ha acogido en sus instalaciones a 162 periodistas que han llegado a Francia huyendo de la represión de gobiernos, de milicias, de grupos paramilitares o del crimen organizado, cuyas persecuciones les hicieron intolerable la estancia en sus propios hogares.

Y así, la Casa de los Periodistas se erige como un ejemplo exitoso de convivencia multicultural, forzada en este caso por la terrible situación que cada comunicador arrastra a sus espaldas. Los separa la procedencia y el idioma, pero los une una macabra historia similar: amenazas, arrestos, torturas, daño físico a veces y psicológico siempre… y los une sobre todo el valor de querer continuar con vida, y la esperanza de recuperar un día la libertad de su voz, sin embargo, en el fondo, la mayoría sabe, intuye, que la profesión de periodista, quedará atrás, igual que ha quedado su patria.

“La situación y el número de periodistas que piden asilo depende mucho de las condiciones políticas y la libertad de expresión que hay en el mundo –dice Danièle Ohayon, fundadora del refugio para comunicadores– entre nuestros acogidos hay países siempre recurrentes, como Irán, Camerún, Irak, Afganistán, Eritrea… hay naciones donde pasa el tiempo y las cosas no cambian para ellos, como en Birmania o en China, por ejemplo”

“La situación y el número de periodistas que piden asilo depende mucho de las condiciones políticas y la libertad de expresión que hay en el mundo –dice Danièle Ohayon, fundadora del refugio para comunicadores– entre nuestros acogidos hay países siempre recurrentes, como Irán, Camerún, Irak, Afganistán, Eritrea… hay naciones donde pasa el tiempo y las cosas no cambian para ellos, como en Birmania o en China, por ejemplo”

Dice mucho el hecho de que en menos de una década, informadores de 47 países han vivido ya en la Casa de los Periodistas. No hace falta leer entre líneas. Así está el mundo en términos de la libertad para expresarse.

Según el informe 2009 de “Freedom House”, apenas el 17% de la población mundial tiene acceso a una prensa libre.

De acuerdo a las últimas cifras (2008) de Reporteros sin Fronteras, África es el continente de donde proviene el 38% de los periodistas refugiados, seguido por el Magreb y Medio Oriente (30%), Asia (20%) mientras que a América corresponde un 7% y finalmente a Europa un 5%. Y por desgracia, la demanda aumenta. Si RSF atiende a un centenar de periodistas exiliados, a la Casa de los Periodistas sólo podrán acceder 30 por año. El programa de acogida contempla una estancia de 15 comunicadores cada 6 meses. No es suficiente, y sin embargo, el programa tiene sentido:

Y por desgracia, la demanda aumenta. Si RSF atiende a un centenar de periodistas exiliados, a la Casa de los Periodistas sólo podrán acceder 30 por año. El programa de acogida contempla una estancia de 15 comunicadores cada 6 meses. No es suficiente, y sin embargo, el programa tiene sentido:

“Ellos llegan aquí completamente rotos, y la mayoría ha soportado una media de 5 años antes de decidirse a huir, casi siempre por cuestiones de vida o muerte; pero invariablemente hay por detrás de una historia de terror y de heroísmo entremezclada (…) el nivel de estrés que sufren es tremendo, muchos han estado en prisión, han sido torturados… han sufrido todo tipo de violencias a causa de su profesión; por eso, nuestro trabajo en estos 6 meses es intentar rearmarlos, sanar sus heridas físicas y psicológicas, devolverles la confianza en ellos mismos y en el mundo”.

Bajo la batuta de Danièle Ohayon y la dirección de su colega Philippe Spinau, la Casa de los Periodistas entrega mucho más que una habitación para los refugiados. Todos ellos reciben clases de francés (porque la mayoría, más del 70%, no entiende el idioma de su nuevo país) reciben atención médica y tratamiento psicológico, servicios de abogacía para el proceso de solicitud de asilo, dotación alimenticia, tarjeta de transporte, guía laboral… y quizá lo más importante: la posibilidad de expresarse nuevamente en “L’Oeil de l’exilé” (El ojo del Exiliado) un periódico antes escrito y ahora también en digital, donde ellos pueden “retomar su voz”, acallada por la violencia.

El esfuerzo es grande, y los fundadores han logrado involucrar en la iniciativa a todos los grandes medios de comunicación franceses, que aportan la mayor parte del financiamiento para los 300,000 euros anuales que cuesta mantener en pie a la “Maison des Journalistes”, aunque para programas específicos, también reciben ciertas ayudas del Fondo Europeo para los Refugiados, de la municipalidad de París, y de otras organizaciones “afines”, como Reporteros Sin Fronteras, que aporta el 50% de los servicios jurídicos para los residentes de la casa.

Nadie quiere irse de su país, pero…

Remy Ngono escapó de su natal Camerún en 2004. Lo hizo con la ayuda de un amigo abogado y logró llegar a Italia, en donde pasó un mes antes de dirigirse a Francia. Periodista en activo hasta ese momento, era el director de RTS, (Radio Televisión Siantou) la emisora privada más importante del país africano.

“Yo lo único que hacía era decir la verdad, decir que los ministros y el gobierno de Camerún eran corruptos –explica Ngono por teléfono- no era mi intención irme, nadie quiere irse de su país… yo amo a mi país, pero ya no me era posible vivir ahí (…) era necesario por mi vida y por la vida de mi familia, pero fue una decisión muy difícil, porque tuve que dejar todo atrás”

Remy fue encarcelado más de 10 veces. Torturado en varias ocasiones por las fuerzas del orden camerunesas. Más de una vez paró en el hospital, herido. Su persecución e intimidación estaba documentada por RSF y otras organizaciones con fechas entre 2001 y 2003, hasta que finalmente, la situación fue insostenible.

Vivir en la Casa de los Periodistas le permitió a Remy recobrar fuerza y esperanza, aunque tuvo que aguardar un año antes de que le fuera asignada una habitación en este albergue francés, hecho ex profeso para comunicadores como él, en peligro de muerte. “La Maison des Journalistes” lo recibió hasta finales del 2005.

Y así como “nadie quiere irse de su país”, lo cierto es que ninguno de los periodistas refugiados desea dejar su profesión, pero son pocos -muy pocos- los casos de quienes logran retomar los micrófonos, la pluma o el teclado… y recuperar el camino desandado para emitir de nuevo esa voz que disiente de la versión oficial.

Remy Ngono es precisamente una de esas contadas excepciones que lo ha logrado. Comenzó haciendo crónicas deportivas en París, aunque lo suyo en Camerún era el comentario político.

Finalmente logró abrirse sitio en Radio France International (RFI), una de las emisoras de mayor prestigio en Francia, y ahora combina este trabajo con su nuevo expertise: ser presentador de noticias de deportes en RTL (la compañía de televisión y radio más grande de Europa), donde de hecho se ha convertido en una figura de bastante éxito para el público galo.

“Es difícil olvidar, pero yo elegí esta profesión y sabía que era peligroso ejercerla en un país como el mío. Estoy contento de estar vivo, y aunque por ahora no puedo volver, hacer lo que hago hoy en Francia también es un ejemplo, una inspiración para quienes están todavía allá. La verdad, me considero afortunado, porque casi ningún colega en el exilio puede retomar la profesión… es muy raro, pero yo siempre me negué a hacer otra cosa, esta es mi vida, lo único que quiero y sé hacer”

Efectivamente, los comunicadores que han pasado por la Casa de los Periodistas han tenido que reconvertirse, aprender nuevos oficios y profesiones, y comenzar de cero en una tierra ajena.

En realidad, esta es la regla general que aplica a cualquier tipo de refugiado o asilado, aunque en el caso de los periodistas cuyas voces eran peligrosas en sus países, esta reinvención pasa por aceptar el nuevo destino de su “libertad de expresión”, que debe transformarse en una voz interna, libre pero sin tribuna… en una herramienta que se encamina hacia adentro, con un pensamiento que antes, al hablar, quiso transformar el afuera.

La libertad de prensa en crisis, y el refugio también

Para Reporteros sin Fronteras una de las preocupaciones actuales es el endurecimiento de las leyes de extranjería en la mayoría de países Europeos, un fenómeno que hace que las fronteras sean aún más peligrosas para quienes huyen de sus países por motivos políticos. Por esta razón, están ahora intentando crear consciencia sobre “los periodistas refugiados” en otras naciones del viejo continente.

Para Reporteros sin Fronteras una de las preocupaciones actuales es el endurecimiento de las leyes de extranjería en la mayoría de países Europeos, un fenómeno que hace que las fronteras sean aún más peligrosas para quienes huyen de sus países por motivos políticos. Por esta razón, están ahora intentando crear consciencia sobre “los periodistas refugiados” en otras naciones del viejo continente.

Otra de las metas a mediano plazo de RSF, es realizar un acuerdo de cooperación con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, con el fin de lograr un tratamiento más eficaz y rápido en los casos de informadores que piden asilo, y que son amenazados de muerte por el ejercicio de su trabajo.

Hasta el día de hoy, esta situación no es considerada como “especial” por el ACNUR, y un periodista en peligro debe adscribirse a las reglas generales del refugiado, cuyo proceso de resolución puede tardar a veces años; y esta burocracia deja a los periodistas exiliados en una situación adicional de indefensión, puesto que en algunos países (como Irán o Eritrea), el sólo hecho de marcharse ya es considerado como una traición.

Y mientras Reporteros sin Fronteras intenta luchar contra “los depredadores de la prensa” en el mundo, agilizar los trámites burocráticos y facilitarle a los periodistas exiliados el paso de por las fronteras globales, la “Maison des Journalistes” enfrenta también su propia cruzada para que la iniciativa no se venga abajo.

Era de esperarse: la actual crisis económica ya golpea a algunos financiadores de la Casa de los Periodistas, y debido a ello, algunos servicios –primordiales para su misión- han tenido que mantenerse en mínimos, como es el caso del servicio psicológico, y otros han desaparecido por ahora y hasta nuevo aviso, como sucede con el periódico donde los huéspedes refugiados pueden volver a expresarse.

Pero las buenas noticias también existen

La “Maison des Journalistes”, fundada hace 7 años por los periodistas franceses Danièle Ohayon y Philippe Spinau, está hoy sustentada por los grandes medios de comunicación galos, y mientras esta solidaridad entre colegas no desaparezca, resulta poco probable que esta iniciativa decaiga totalmente… antes bien, otras instituciones con el mismo espíritu han comenzado a formarse.

En Alemania, dos periodistas germanos también están en vías de abrir un albergue para comunicadores con sede en la capital, Berlín, mientras que en España, la sureña ciudad de Cádiz quiere tener su propio refugio, y ha pedido asesoría a su homóloga francesa para continuar y ampliar la protección a los informadores amenazados de muerte en el mundo. Si todo va bien, estas dos nuevas “casas de periodistas” abrirán sus puertas en 2010, en las respectivas ciudades europeas.

“Son dos iniciativas totalmente independientes de la “Maison des Journalistes” –explica Danièle Ohayon- aunque hemos estado en contacto para contarles nuestra experiencia y que puedan aprender de nosotros lo que sea de utilidad para ellos… nosotros hemos inspirado estos nuevos proyectos y eso es bueno para la labor que estamos haciendo, que es ayudar y proteger a nuestros colegas del mundo”

Cierto. El panorama actual de la libertad de expresión, no es halagador.

Cierto. El panorama actual de la libertad de expresión, no es halagador.

Con respecto al 2008, el ACNUR ha reportado para este año un aumento del 12% en las solicitudes de refugio en 51 países, un incremento que sin duda incide en la cantidad de periodistas que estarán “perdidos” en esas cifras de los solicitantes de asilo político.

Citando nuevamente Danièle Ohayon: “hay países donde pasa el tiempo y la situación no evoluciona”. Y en cambio, hay lugares donde las cosas empeoran: este año, Pakistán desbancó a Irak como el país más peligroso para ejercer el periodismo, seguido por el territorio palestino de Gaza, luego por México, Rusia, Somalia, Sri Lanka, Nepal y Venezuela.

Sólo en el primer trimestre de 2009, 35 periodistas han sido asesinados por ejercer la profesión, y la última revuelta en Irán –nombrado ahora como la primera cárcel de las voces disidentes- presume con empeorar el horizonte de las libertades para expresarse con autonomía.

Por eso, iniciativas como la “Maison des Journalistes” en Francia, y de otras alternativas que comienzan a formarse, permiten por lo menos que esas voces disidentes sanen, y se mantengan encendidas, que no sean acalladas para siempre… aunque sea bajo el precio de mantener la vida a cambio del silencio… porque quizá –sólo quizá- ese silencio será sólo cuestión de tiempo.

http://www.corresponsaldepaz.org/es/Archivo/Reportajes/Periodistas-Refugiados/periodistas-refugiados-vivir-en-silencio.html

http://www.corresponsaldepaz.org/es/Archivo/Reportajes/Periodistas-Refugiados/periodistas-refugiados-vivir-en-silencio-2.html

http://www.corresponsaldepaz.org/es/Archivo/Reportajes/Periodistas-Refugiados/periodistas-refugiados-vivir-en-silencio-3.html

01/11/2011 - La promoción del voluntariado: una inversión en capital social y para el fomento de los valores

¿Por qué hay que fomentar el voluntariado? ¿De qué manera hay que hacerlo? Puede existir una estrategia europea conjunta? Desde xarxanet.org hemos hablado con dos referentes del voluntariado a nivel europeo para poner estas dudas sobre la mesa: Susana Szabo (CEB ) y Gabriela Civico ( EYV 2011 Alliance ).

¿Por qué hay que fomentar el voluntariado?

El voluntariado es ahora más necesario que antes? Desde xarxanet.org hemos hablado con dos referentes sobre el mundo del voluntariado que piensan que sí. Se trata de Susana Szabo, del Consejo de Dirección del Centro Europeo de Voluntariado, y de Gabriella Civico, Project Manager de la Alianza para el Año Europeo del Voluntariado.

Según Szabo "estamos viviendo en una sociedad cada vez más individualista. La familia, la escuela, la empresa, la noción del trabajo y muchas otras instituciones se están transformando. Los valores de la sociedad de consumo no están dando sentido a la vida de los jóvenes.” Ante esto "el voluntariado propone una forma activa de dar sentido a la vida, de aprender y de conectar con otras personas".

Civico explica la importancia que tiene el voluntariado en nuestra sociedad: "El voluntariado es una de las expresiones más visibles de la solidaridad. Permite promover y facilitar la inclusión social, la construcción de capital social, y producir un efecto transformador de la sociedad. "Y continúa:" El voluntariado contribuye al desarrollo de una sociedad civil pujante que puede ofrecer soluciones creativas e innovadoras a los retos comunes y contribuye al crecimiento económico.

De hecho ya hace tiempo que diferentes organizaciones intentan cuantificar el impacto social del voluntariado. Son un ejemplo el reciente " Manual para la medición del trabajo voluntario "(International Labour Organization) y el estudio" Volunteering Works ", un informe que cuantifica el impacto del voluntariado en el Reino Unido. Según se explica en este último estudio, por cada libra que se invierte en el sector del voluntariado, la sociedad obtiene un retorno de entre 3 y 8 libras.

Unos valores muy necesarios en la sociedad actual

Las dos expertas entrevistadas coinciden en una misma idea: el voluntariado de toda Europa comparte el objetivo de generar valores. Unos valores que van más allá del mercado, del individuo y del consumismo. Valores como el altruismo o la generosidad.

Szabo señala que: "Somos unánimes a la hora de creer en los mismos valores, aunque a veces haya diferentes interpretaciones de estos valores según la cultura de cada país". Civico añade que "los voluntarios son agentes de valores (...), en particular en términos de promoción de la cohesión social, la solidaridad y la ciudadanía activa".

Cuando preguntamos sobre las prioridades para el mundo del voluntariado, las dos entrevistadas vuelven a poner sobre la mesa los valores. Szabo explica que hay que "afirmar y fortalecer los valores de base del voluntariado, como la generosidad y el altruismo". En concreto explica que el voluntariado permite "participar en la vida de la comunidad pero no a través del mercado, sino cambiar el mundo a través de participar activamente en el mundo local y de manera colectiva".

¿Cómo fomentamos el voluntariado?

Civico explica que una de las prioridades para el voluntariado es el reconocimiento, que "es fundamental para dar incentivos para todas las partes interesadas, y de esta manera aumentar la calidad, cantidad e impacto del voluntariado". Este reconocimiento debería darse a nivel individual (en la persona voluntaria) y también a nivel colectivo. Szabo afirma que hay que "fortalecer la formación del voluntariado, dar una imagen mucho más positiva y dinámica del voluntariado, y diversificar el voluntariado con el objetivo de incluir personas menos instruidas o con dificultades.

Diferencias entre países en cuanto al voluntariado

Gabriella Civico explica que "hay una gran variedad de ideas, definiciones y tradiciones relacionadas con el voluntariado en los 27 estados miembros de la UE". Tanto Szabo como Civico señalan diferencias en la estructuración del voluntariado. Szabo explica que hay "algunos países que tienen leyes y otras no" y que "algunos tienen un plan de políticas públicas apoyando el voluntariado y otras no".

De hecho estas diferencias también se dejan notar en el estado español. Cataluña ha optado por un modelo en el que las entidades tienen un papel central en la gestión del voluntariado, y de acuerdo con esta lógica no existe una ley de voluntariado catalana. En cambio sí que existe una Ley estatal de Voluntariado(1996) y múltiples leyes de voluntariado en las autonomías. Es el caso de las leyes de voluntariado del País Valenciano , País Vasco , Andalucía y Aragón. Dentro del estado español también hay quien opta por desarrollar planes para apoyar el voluntariado (Como Cataluña , País Vasco o Andalucía ) y otras Comunidades que no lo han considerado necesario.

30/09/2011 - Novedades del II Congreso Europeo de Voluntariado, presencial, y también ya online

Se inicia la fase de Pre-Congreso, que quiere favorecer la participación no presencial, online, a nivel europeo, de los diferentes agentes sociales implicados y relacionados en el mundo del voluntariado. Ahora estrenan web, tanto el Congreso como el Congreso online, en castellano, catalán y inglés.

Con la propuesta se impulsa la participación previa al Congreso presencial. Congreso que ya tiene web y recursos de participación online, además de recoger los datos básicos como lugar -Barcelona- horarios, objetivos y programa. Os recordamos que el Congreso presencial será los dias 9, 10 i 11 de Noviembre.

Este 2011 es el Año Europeo del Voluntariado, y este Congreso es en Catalunya la actividad central para celebrar la vinculación de miles de personas en el voluntariado.

Más información, programa, etc, en castellano, en este enlace.